上週日我們推出了普尚吉的又一力作,

即:

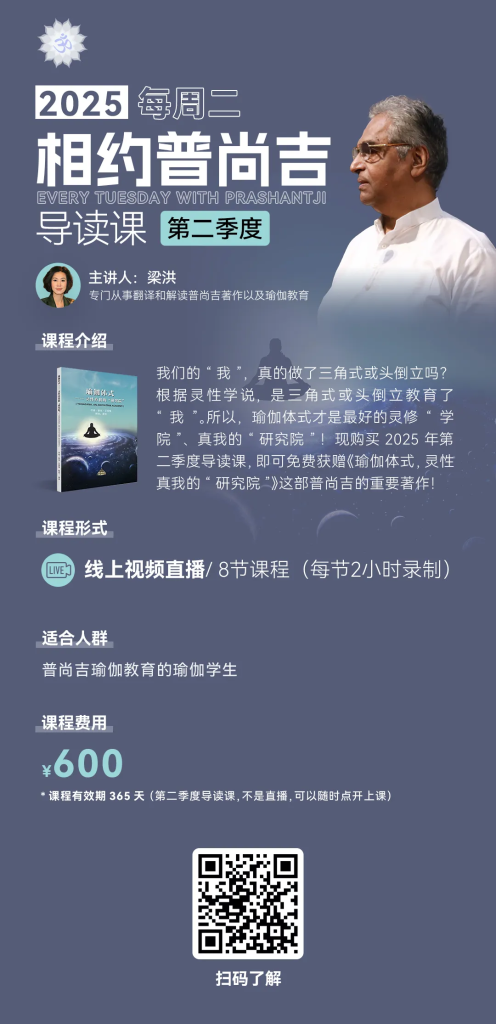

《瑜珈體式,靈性真我的「研究院」》

(Yogasana, an Adhyatmik Academy);

這個週日,讓我們切換一下“視角” 透過普尚吉的一番談話,學習一下

“如何學習”靈性真我的知識/智慧。

為此

我們繼續「摘錄」這本小書,

即《一語一世界》(Prashant Iyengar —My Worlds, My Words)

感謝作者:Vibha Kale(維巴 咖勒)

Namaskar!

靈性(Adhyatma)

「是實現真我、獲得至善至喜的一種方式」。

普尚吉-我們每個人,

都是那麼獨特,我們該意識到我們的生命目標,

既不要模仿別人,也不要嘗試去做別人,

我們是由不同的材料構成的。

比如說,你無法讓油和任何麵粉混合;

所以正是構成我們的材料,讓我們與眾不同。

我們從穀物製成米,無法從珍珠栗製成米;

簡單的說,那就是「Adhyatma」(靈性/靈性真我)。

當我們無法透過自身學「靈性」時,

我們就需要跟隨着那些深讀過、

研究過這門獨特學科的人學習;

透過深入研究,帶給我們智慧。

我,在試圖將智慧傳給下一代;這,對我而言,是非常重要的。

我們可以塑造任何一個新生兒,身為父母這輩人,

一定要看到孩子獲得最好的東西;我們,也應該灌輸靈性的(教育),

建立Parampara,即傳統之精髓,後一代的人們,才可能去追隨它。

孩子所學的那些課,正是在成長過程中,可以加固他們一生的“水泥/混凝土”,

所以我們應該對那些創造我們的“物質/成分”,非常、非常地挑剔。

一個人,該被如何塑造呢?

瑜伽哲學,正是針對生命存在的本質意義、真相、智慧而進行的研究;

根據瑜伽哲學,「上師原理」(Guru Principle)

就在我們的裡面;所謂的「老師」或Guru,

是引導學生抵達自己「本質」的那個「人」(即載體)。

Swami Ramdas、Tukaram、Eknath這些聖人,將高貴、聖潔的價值觀,灌輸了我們的內在,

如果我們能接受他們為我們設定的“道-路”,我們內在的“材料/成分”,定會發生改變。

直到今日,在我們(茫茫人海)中間,一直存在著那些意在靈性修行的人群,

他們時時刻刻準備著分享這種高端的智慧。

但我不是那些聖人,聖人是那些分享他們所教導智慧的人,

他們教的東西,我們全都能得到,我又能在裡面加點什麼呢?

我只能教(靈性/瑜珈裡)還是「孩子」的人,教他們關於Samskara-s(前世留下的潛-印記)、瑜珈文化、傳統;將瑜珈士的價值觀,灌輸給他們;然而,當他們來找我時,或許已經40歲或更老,他們其實已經無法被雕琢、雕刻了。

作者此時對普尚吉說:

“您怎麼能說您沒在塑造我們?”

普尚吉笑著答到:我沒有「任命書」啊,我的意識層次(Bhoomika),即我扮演的角色,是不同的。我不像大多數人那樣,我不出門,也不跟人交談,我不是一個很有魅力的人,我也不希望成為誰的偶像,不會找人跟隨我。

作者插話到:“但人們還是會來找您。”

普尚吉答到:是的,但那是很少的一部分人,他們來了,我用我的方式跟他們一起瑜伽,

我不是給「大眾」的那種老師,我所做的教學,要循序漸進。

身為老師,我常被勸告——要去環遊世界啊!

但事實是,我的不出遊,並非「我」的決定;環遊,只是沒有「發生」。同理,人們堅信,

我就是不想結婚,但生活的事實是,我們常常無法自己去打造我們的活法,

總有那麼一股力量,會鋪平我們前進的路。我曾經也有想結婚的時期,

但那個時期早已過去;到了60歲、70歲,人們為了結伴而結婚,對我而言,那個階段也過去了。

一個人,當然有自由決定不吃不喝,但那無法正常工作了;人餓了,會吃;人渴了,會喝。

所以飢餓、睡眠、恐懼、性慾,這些都是人的本能,每個人都有七情六欲,我也不是Swami, Ramdas那樣的聖賢,更不是因為模仿他們才決定永不結婚。

我的不結婚,只是一種自然發生。這,就是我一直以來的生活模式,我也沒有把學習音樂、學習瑜伽或當瑜珈老師,當成人生目標,我沒有選擇這條路,但那是我的命。

在我20歲的時候,學瑜珈的浪潮襲來,讓我每日閱讀6、7小時的書,但我沒有像普通人讀報紙那樣去「讀」瑜珈的典籍,我之所以記住了奧義書、《瑜伽經》、《薄伽梵歌》是因為我並沒有去「讀」它們,而是研究了它們,我進行的是「自我教育」。

我會記筆記,也常常在書的縫隙處,留下我的觀感,會記下我讀過的《瑜伽經》的某一節是第幾節經文,這樣,我就很容易在下次閱讀我自己的筆記時找到那一節。

我會深挖,會跳入每個主題的相關參考書裡,會將大量的時間和精力,投入閱讀理解。

過往的30到35年,我都沒有感覺需要去讀任何其他類別書籍的訴求。

當我決定開始講解《瑜伽經》時,我僅僅回去翻了翻多年前的筆記,就能全都想起來。現在,我也不再需要參考書了,我所寫的那些論文(即書籍),其實全都刻在我的記憶裡譯者註:

拿到這些書籍的中文譯作,相當於融入了普尚吉的記憶之中

我們的記憶,不像監視器錄影那樣,會時時捕捉任何細小的東西;

記憶,是驅逐不必要東西的過程,是僅僅留住值得記住的「時空」的過程,我們卻用毫無價值的東西,塞滿了自己的記憶,沒有留出地方,給有意義的東西。

監視器錄影,需要經常刪除內容,新的錄影才能進來;同理,我們也應該創造出記憶的「轉化」(Vrtti),即產生新的本能,抹去不必要的記憶。

我們往往糾結於一件事,或不斷在一個問題上翻開記憶,但我們創造出來的,是壞的記憶,那會佔滿好記憶的儲存空間。

如果我們忽略一件事,就會在我們的記憶裡不再佔空間,所以不要強迫壞記憶出去,它們反而會更加頑固地不走。

你們一定要學會完全忽略壞記憶,不要讓它們在自己的記憶上投下陰影。

你們,要創造出遺忘力!

我舉個例子,當一個學生來上課時,看到大廳全都是毛毯和墊子,還有很多人,這個學生於是決定不上了,走了。

那,就是好記憶的感覺看到沒有地方了,空間都佔滿了,這就是「記憶」;

正是這個“記憶”,讓這個人走了。

我們要開發出哲學家的頭腦。

「您如何記住了那麼多經文?」 作者問到。

普尚吉——那是在車禍後,我開始背誦《瑜伽經》,我會拿著寫有經文的紙,一頁紙通常是四節經文,然後開始背誦每一節單獨的經文。

為了能記住經文正確的順序,我會重複它們,例如第一節和第二節,第二節和第三節,第三節和第四節…

這個學習方法被稱為Krama patha。

譯者註:

這是古印度吠陀文獻傳承中一種複雜的背誦術,主要用於確保「口耳相傳」的準確性;

作者驚呼:「我和先生的三小時散步、交談,竟然換來了這麼多收穫!但是先生,我還注意到,

當您在慶典活動講話時,您總是舉起您的右手。 」

普尚吉-我的右手,在1989年那次車禍中,遭到過重創,我現在會不時感到麻痺,這讓我的手臂感覺很重。

我教課時,還能活動一下我的手臂,我能不時地站起來、在大廳裡到處走動。

但慶典活動的講話,是另一回事,那意味著我要在同一個地方坐很久,我的手臂開始變重,讓我感到不舒服,於是我會舉一舉它,讓它輕一些。

作者繼續問到:“您提到過一直在寫一本書,那您如何寫作?”

普尚吉——我會寫大約一個小時,那倒沒什麼大問題。

事實上,我一直都在寫書,直到最近,我開始用軟體,我用「說『代替了寫,這很方便。這些錄音的聽寫稿,再拿去被編輯成書。大部頭的書,已經編好了,我選了一個標題,叫做「讓學生和老師理解瑜珈哲學」。

因為今時今日的情況是,我們有了兩條線,即學生和老師這兩個群體,這些錄音的內容,也一直都被保存在我心裡,你們可以按照自己的節奏,去「聽讀」它們、去理解它們,我們再決定,何時出版這套書。

我還寫了四冊書,叫做「瑜伽經之研究」(Study of Yogsutras),每冊都有600到700頁,我正在寫第五冊,是用馬哈地語寫的。用這門語言去解讀《瑜伽經》,給這件事本身賦予了極大的魅力。

我們用其他語言進行翻譯時,已經讓《瑜伽經》逐漸失傳。

那四冊書,就在(總院的)圖書館裡,但用馬哈地語寫的那冊,還沒開始販售、還沒出版。

“我注意到,許多學生喜歡在課後與您交談”,作者問。

普尚吉——那是因為我的課程本身,並不是交流性的;課程如果是交流性的,就會產生爭論、對話,那會拓寬我們的視野,所以課堂上所涵蓋的,與我和學生私下互動的方式,就很不同,人們帶著問題來問我時,其他的「門」就開了。

討論,會觸及一些有人圍觀時不會觸及的話題。

這裡還有一個有趣的方面,那就是我們「說」的,未必是我們「寫」的;當我們寫的時候,會有供我們歇息的有利條件,我們還可以重寫,以拓展思路,給寫作內容加上一定的分量。

“當人們來找我說話時,那經常是在找自己!”

讓我們順著這句普尚吉語,即“當人們來找我說話時,那經常是在找自己” 深度解讀它的深度內涵——我們都希望,能在普尚吉的課堂上遇到他、看著他、仰慕他、聆聽他,感覺那會被「加持」特殊的理解力,只有到了”總院”那個教室的現場版,我們才能聽懂他;這是為什麼呢?

那或許是我們內在靈性的呼喚吧!那是我們在透過他,去找我們自己。

縱然進入那裡之後會「被烘烤」、被那些燒腦的語言、概念轟炸,也在所不辭,因那靈性的呼喚。

親近普尚吉,不是靈性的目的,靈性真我,想親近他的瑜珈教育。

並且,由此教育,去找我們自己;更要,由此瑜伽,找到我們自己!

但如果因為長期的「學不進去」、或「不願意」接受瑜珈的教育、或「戒不掉」姿勢的Yogaaaa、或只是單純地沒有做好”準備”,那麼普尚吉無論講的多麼精彩絕倫,對我們的靈性而言,又有何用?

本平台已獲原作者授權在海外設立網站,歡迎與原作者確認!

未經授權,不得轉載。