好像是九几年的事,具体哪一年不记得了,教务处号召老师们开选修课,我就开了“生活心理学”。

刚开始那几年,“生活心理学”真的爆满,报名人数没有限制,星期六晚上上课,170个座位的教室坐满,中间台阶上也坐人。

2004年转到大学城,开选修课的政策还比较的宽松,只要有人报名,开多少堂课都行。我是星期天上午、下午、晚上各一堂,每堂120人,据说有六七百人报名,一半的人都选不到。

不过,选课踊跃,上课不来的情况也从这时候开始。一般是上午的课出勤一半,下午一大半旷课,晚上基本到齐。

一零年左右,学校规定一个老师每学期只能开一门选修课,不得超过100人,“生活心理学”的旷课率却在上升,约三分之二不到。

为什么我讲课不像以前那么受欢迎?我的讲课水平应该逐年提高,但学生为什么会越来越少呢?

现在,和当年选我课的同学聊天,他们还表现得很开心,说最喜欢听我的课,因为我的课给他们的思想和生活以启发。按说这课不错,可为什么一零年后,选的人越来越少?

到13、14年左右,我觉得人太少,开着没意思,就把这门课停掉了。

直到现在我都会反省,为什么这门课会由盛到衰?

老一辈的学生说,90后00后的孩子好像思想水平比较低,听不懂有深度的课程。

但我不敢苟同。

说一两个同学没水平,不愿意听我的课,我可以蔑视、嘲讽一下人家。可是一代又一代的学生都不感兴趣,问题不是出在学生身上,而是出在我身上。我出了什么问题?是讲课水平越来越差吗?不是,随着一次次重复,我在不停地扩充内容提高质量,应该是越讲越好的。

我想到的另一种可能,是90、00后的孩子,他们从小上网玩手机,见识比较广。“生活心理学”里讲的那些概念、原理,比如知觉的选择性、解释性,人遇到挫折的常见反应、精神分析学等,在心理学领域都是老生常谈,是最基本的知识,随着自媒体的兴盛,谈论心理学的up主越来越多,这类知识越来越普及。学生们应该接触过这类知识,上课再讲一遍,没有新鲜感,就觉得没有意思了。

这个结论没有得到证实。

如果问90、00后的同学,为什么不爱上课?他们会说现在的学生懒散什么的。他们一般都给我面子,说学生不好,不是我的问题。

今天听一个同学说他上电影欣赏课,老师讲电影的各种叙事方式,有一种叫“英雄之旅”……

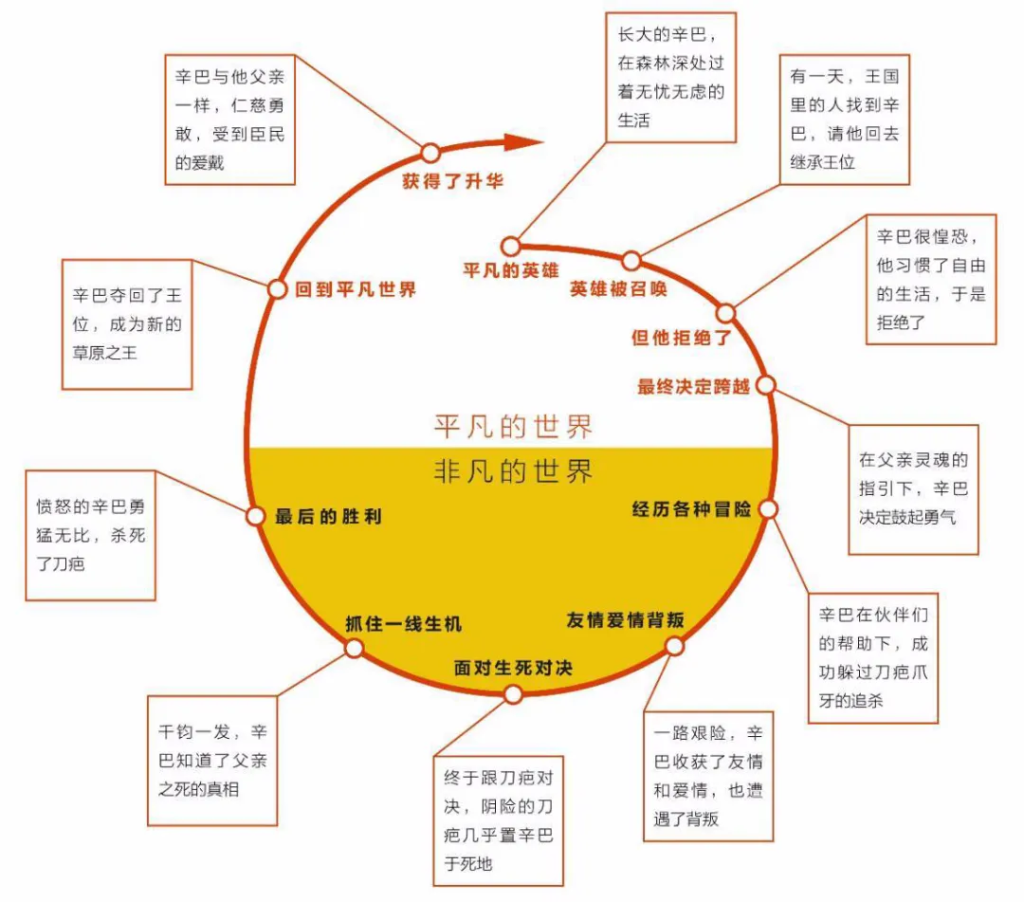

啊,这个说法我知道,2016年中国出版了美国神话学家约瑟夫·坎贝尔的《千面英雄》一书,完整阐述“英雄之旅”的理论,随后网上出现不少短视频,结合《狮子王》、漫威宇宙的英雄系列电影等,生动简要地介绍这个理论。约5年前我讲叙事学的时候就引用过……

这位同学说这课没意思。我问为什么,这不是很有趣的一个理论吗?他说因为在网上都看过,有一种很熟悉的感觉。

网上已经有很多类似对“英雄之旅”理论的总结介绍

于是,我又想起“生活心理学课”不受欢迎的原因问题:是我讲的内容同学们都在网上接触过吧。

看来这位讲电影的老师,和我当年遇到了同样的问题:课堂内容跟网上内容太接近,因为同学们接触过,所以不感兴趣。

如何避免和网上重复?

网络视频一般都比较短,几分钟到十几二十分钟,上课是一个半到三个小时。讲同样主题,20分钟只能点到即止,比较浅。三个小时,才能更深入、更系统,解释得更透彻。

学生的视频浏览量不会比老师少,但绝大多数学生不爱读书,一是没耐心,二是看不懂。所以,老师的知识点、热点问题可以参考网络,但展开分析的思路必须来自专业书籍。

在这个网络时代,有丰富零碎散乱知识的学生选你的课,听你的课,我愿意假设他们是想听到更系统、更深入、更广泛的引申和发挥,而这样的引申和发挥,作为老师,讲课不能仅仅以网络资讯为基础,更要以书籍资讯为基础。

学生不看书,老师要看;学生看不懂,老师要能看懂。

这是我今天的体会,也算是对以前“生活心理学课”日渐不受欢迎的反省。

陈衔说

把哲学、艺术和生活放在一起玩

本平台受原作者授权在海外建站, 欢迎与原作者确认 !!

未经授权, 不得转载。