甲乙两位观众,一起看雕塑展,约好进去先各自浏览,然后碰面,讲述对哪些作品印象比较深,原因是什么,比较异同,也许挺有意思。我记录了他们部分感受,隐去姓名和身份,各位没事可以猜,但不会公布答案。

2075年的张馨元

作者:张馨元 雕塑 200×100cm 雕塑与公共艺术学院

指导老师:黎明、陈宏践、王海同

作品说明:我独坐不算遥远的未来,回顾那极尽漫长的一生,一个短暂、清晰的瞬间仍然光滑、平整,像当初未经沧桑的面颊。瞧那个人!和她的一生。

甲观众:这次雕塑展中,印象最深的是这位呆坐着的老太太,不是因为硅胶材质的超级写实效果,这种路线的作品见多了,每年毕业展都有,让人感叹一下“哇!好真实啊”,就完了。印象深是因为作者塑造的是自己——56年后的自己。

作品和作者直接相关,导致我也开始联想,56年后的我是什么样的呢?

没想过,从来没像作者一样仔细到每一道皱纹地想象过,活生生地摆在面前,咫尺之间面对衰老的自己。这会产生怎样的感受?丑陋?病痛缠身、孤独寂寞、空虚无聊、老无所依……?似乎都是消极状态,可怕,于是不去细想,逃避,虽然那一天必然降临。可是作者却敢于直面!面对这位老太太,就像面对老年的自己——不对——是面对当下害怕衰老的懦弱鸵鸟心态。

内心被震动了。

乙观众:以前在网上看过情侣到摄影工作室,各自化妆成40、60、80岁的样子,一起拍照。有人看到自己或对方年迈的样子感动落泪。因为知道这些,所以我看到这个作品,没有特别的新鲜感。

但它还是打动我了,打动我的不是新意、趣味,是情感。我看到作品的标题,一下子就代入了。我不知道其他观众处于什么年龄段,但我作为作者的同龄人,二十出头正值青春,热衷于打扮的女孩,不禁想象整个创作过程是充斥了多少复杂的情绪。

我十几岁的时候有个很傻的想法:如果在二十几岁最最漂亮的时候死去,这一辈子都是漂亮的,我就不会变老了。

虽然网上有app,可以p出老了的样子,但我们用这些软件时都是玩的心态。而这位同学,创作这件作品,是一个认真长期的过程,一个直面自己终将老去的过程。她在这两个月里每一天都要面对80岁的自己,从一开始的照片到最后她一步一步把80岁的自己做成型。

我们在理性上都知道自己会老,但在情感上并不会选择去面对。即使那一天会来,但它很遥远,所以我会享受当下而不去想它。

这位同学做的是一个坐着有些空洞发呆的老奶奶的形象。如果是我,我不会选择这个形象,我会想象自己是一个不服老依旧“时尚”的老奶奶。但其实我是理想主义了,这位同学的作品才是大概率的现实。

作者和“2075年的自己”,神似

陈衔说:我很好奇作者是用什么方法推演80岁自己的形象,于是直接询问作者。她回答:

我之前用软件试过,但软件都是一个套路,变得不是我了。所以我就靠自己想象,按照自己的骨骼样子,加上肌肉萎缩的规律变化而成。没有在真人身上翻模,不论是手还是脸,都是从一坨泥开始慢慢捏出来的。其实还是很不满意,经验不足。关于面对自己老年的样子是什么感受,总要面对的吧,是一定会来的,要是等不到老了的样子(没老就死了),岂不是更可怕?

归巢

作者:曾豪 装置 250×250×130cm 雕塑与公共艺术学院

指导老师:陈晓阳

作品说明:地产经济的快速发展导致了大批住房的拆毁和搬迁,随之也带来了种种社会问题。现在我们对家这一概念的认识和理解对比以前也少了一些纯粹。在这件作品里,我尽量保留拆毁房屋所留下的废墟感来塑造一个鸟巢,这个鸟巢既是野蛮和荒芜的象征,也是我对家的理解。

甲观众:《归巢》这件作品我也喜欢。虽然工业文明与自然的冲突这类主题已是老生常谈,但作者表达得简单、顺畅。

简单是指整件作品只是一个鸟巢,一看就明白的简简单单的鸟巢。但它不是树枝、草杆、羽毛筑成的自然鸟巢,而是由工业文明的常见符号——废旧钢筋和水泥块构成——一个无法安卧的“鸟巢”。从天然鸟巢之形状,到工业废墟之材质;从自然的安乐窝,到文明的无可奈何,两种极端感受的转换很顺畅。

从作品的视觉呈现,到非视觉的观念传达,之间的转换能做到简单、顺畅并不容易。

比如另一组叫《是瓜非瓜,非瓜是瓜》的作品,高度吸睛,吃瓜群众很多。正面看是写实度极高的西瓜,背面看,红色瓜瓤变成了红肉,寓意基因技术可能造成自然品种的变态。

是瓜非瓜,非瓜是瓜

作者:朱雪丽 雕塑 150×100×42cm(尺寸可变) 雕塑与公共艺术学院

指导老师:陈晓阳

作品说明:转基因技术等基因工程的开发使人类逐渐背离了自然规律,在这种技术下生长的动植物是否存在潜在的问题,如生态、食品安全、人类自身等,都值得我们思考。我通过植物中的水果——西瓜与动物的肉进行重组,从而获得一个似西瓜非西瓜、似肉非肉的新品种,从而在这种技术发展中倡议要遵循自然伦理,保证生态及食品安全,否则我们会为自己种下的恶果买单。

从后面看西瓜,瓜瓤变成了肉

的确,基因改造可能导致各种问题:番茄变得硕大漂亮却没味,玉米像癌变一样并蒂长出好几个穗,人类食用可能产生新的病变等等。但瓜肉变猪肉这种情况好像没有吧?

当然你可以解释说这是艺术夸张,不必现实出现,就像现实中也没有鸟用钢筋搭窝吧。

的确如此。但由于在我心中引起了这番嘀咕和质疑,内心无法产生顺畅的转换,于是觉得“鸟巢”比“西瓜”更有意思。当然,不可否认,因为西瓜的色彩鲜艳漂亮,吸引人的程度比灰蒙蒙的鸟巢高。

乙观众:《归巢》这个作品是用“我们的家”的废弃材料做的“鸟的家”,实际上道出一个以“鸟的家”为代价建筑了“我们的家”的事实。最棒的地方是他的材料来自“房屋的废墟”,材料本身的来源就有故事,比起用全新的材料去做会更有内容,不显空洞。材料本身有故事有历史,观众看到会有感情。

至于“西瓜”,因为一开始我是先看了大学城美术馆,里面有几个“肉”元素的作品,所以看到西瓜背面是肉的时候已经没什么感觉了。看了作品说明,说是转基因问题,我感觉他的内容还是很不错的,只是表达上不应该用肉。我对转基因不太了解,如果背面塞满药丸,也许比肉好。

陈衔说:如果乙观众先看雕塑馆,再去美术馆,遇到“肉”元素的第一件作品就是这组“西瓜”,会不会对它的评价更高一些呢?影响观众对作品评价的因素很多,观展的顺序竟然也是原因之一。

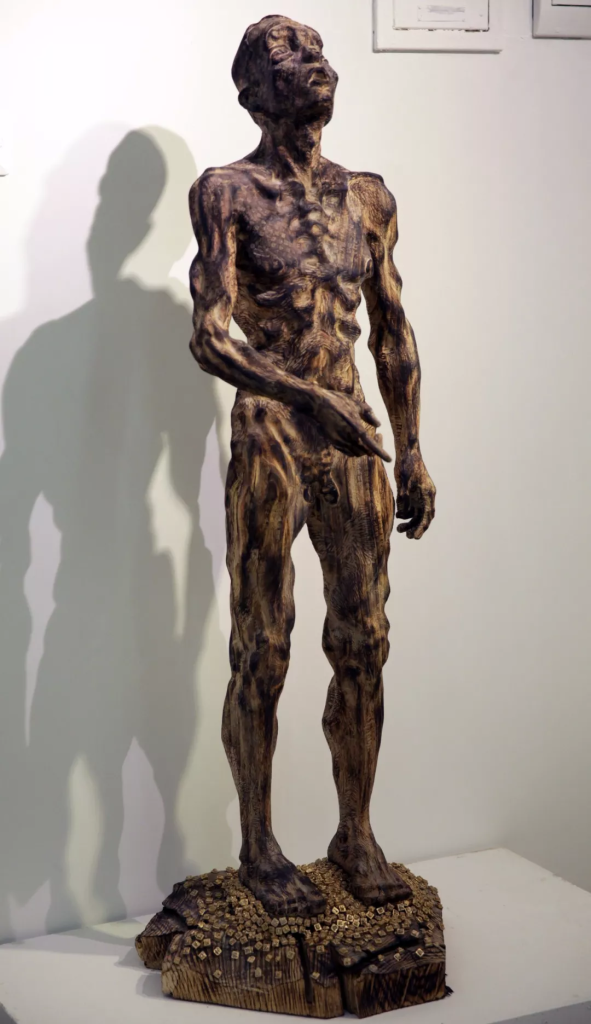

星空

作者:黄茂林 雕塑 150×50cm 雕塑与公共艺术学院

指导老师:占研

作品说明:正如这木雕的创作避不开他人的建议一样,我像是一只禁锢在他们思想牢笼里的鸟,即便从中挣脱,也不知如何振翅翱翔。自由就像那星空,可望不可及。

乙观众:这件作品,一开始只看到一个木讷的男人体,因为是人体,我莫名地发现它好像缺失了关键器官。

没看明白要表达什么,就看作品说明。

他想表达的是在毕业创作中,许多老师的意见和建议绊住了他自由发挥的空间,最后变得没有自我?

我的第一反应是,什么鬼…..一点反抗精神都没有的吗?老师说什么你都听吗……作为一名毕业生,那么难得的创作机会,自己都不争取一下?这样的问题每一个毕业生都会遇到啊……

这种是敢吐槽不敢反抗、敢怒不敢言的性格,不够自我,一般来说成不了出色的艺术家。

美院的学生,都大四了(雕塑毕业生是大五),还没有“美是多样性”的自觉吗?老师觉得不好就不好了?老师觉得不好你就不能换一种方式呈现,征服你的老师吗(反正我的创作经历是,老师觉得不可行只是因为不好看,除非反社会反人类,老师不会干涉你的内容问题,一般都是表现力问题。我是不是开始吐槽得有点过了)?

另外,作为美院的学生,在院内要受得住老师吐槽,毕业展也要有被吐槽的心理准备。不被理解很正常,世上没三观一样的人。要有一个“归零”的想法:无论作品好坏,自己满意与否,创作结束了就是结束了。虽然作品放在美术馆一直会被观看评论,但对于作者而言是结束了。就像自己的孩子,要放手让它独自去面对观众。创作结束后,面对自己的画不也是观众了吗?所以不要太在意别人的评论,不要把人们对作品的评价完全代入到自己身上……

甲观众:对这件作品我没有多少联想:一件木雕站立人像,表情绝望,身上刻满吐槽的文字,看不清,内容也不丰富,只是一两句话不停地重复。

陈衔说:艺术作品也许可以分为两大类:一类是纯审美型的,看到它们会很直观地产生好看或不好看的感受,不会有太多的思绪联想;另一类是观念诉说型的,不一定漂亮好看,甚至难看,打动观众取决于能否引起丰富的联想。这里罗列的四件作品就属于后一类型。

而能否实现联想,一方面与作品的呈现方式有关,另一方面和观众的心态也密切相关。年龄、性别、职业、经历,甚至看展的顺序,都会影响观众面对作品的心情。

艺术创作不但要考虑视觉表达方式,还得琢磨如何引导观众的思维,后者是需要更多的生活体验才能练就的能力,还得借助作品之外的力量,比如作者的名声、艺评家的评论引导等的共同烘托,本科生做不到很正常。

所以,要理解、研究观众的反应,但不计较。你不懂,但有人懂!

修改于2019年06月05日

陈衔说

把哲学、艺术和生活放在一起玩

本平台受原作者授权在海外建站, 欢迎与原作者确认 !!

未经授权, 不得转载。